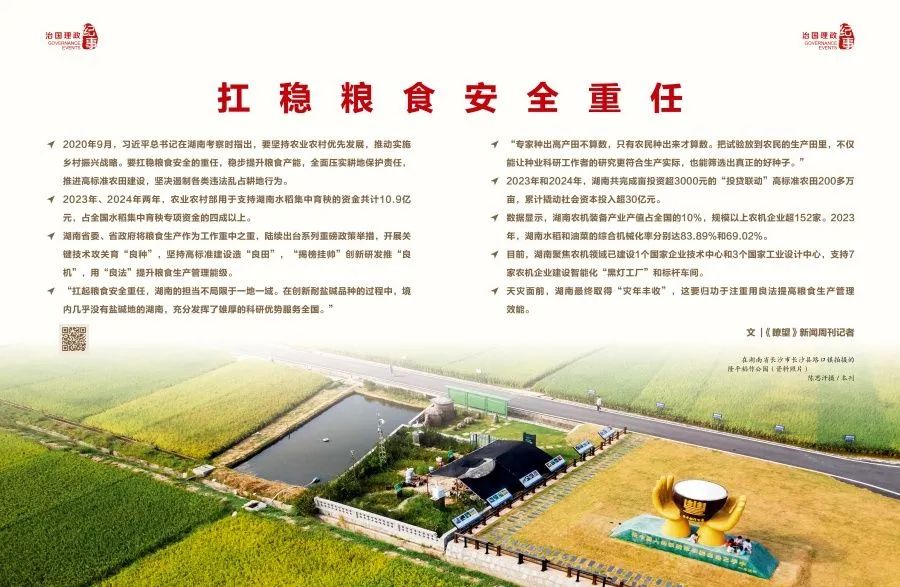

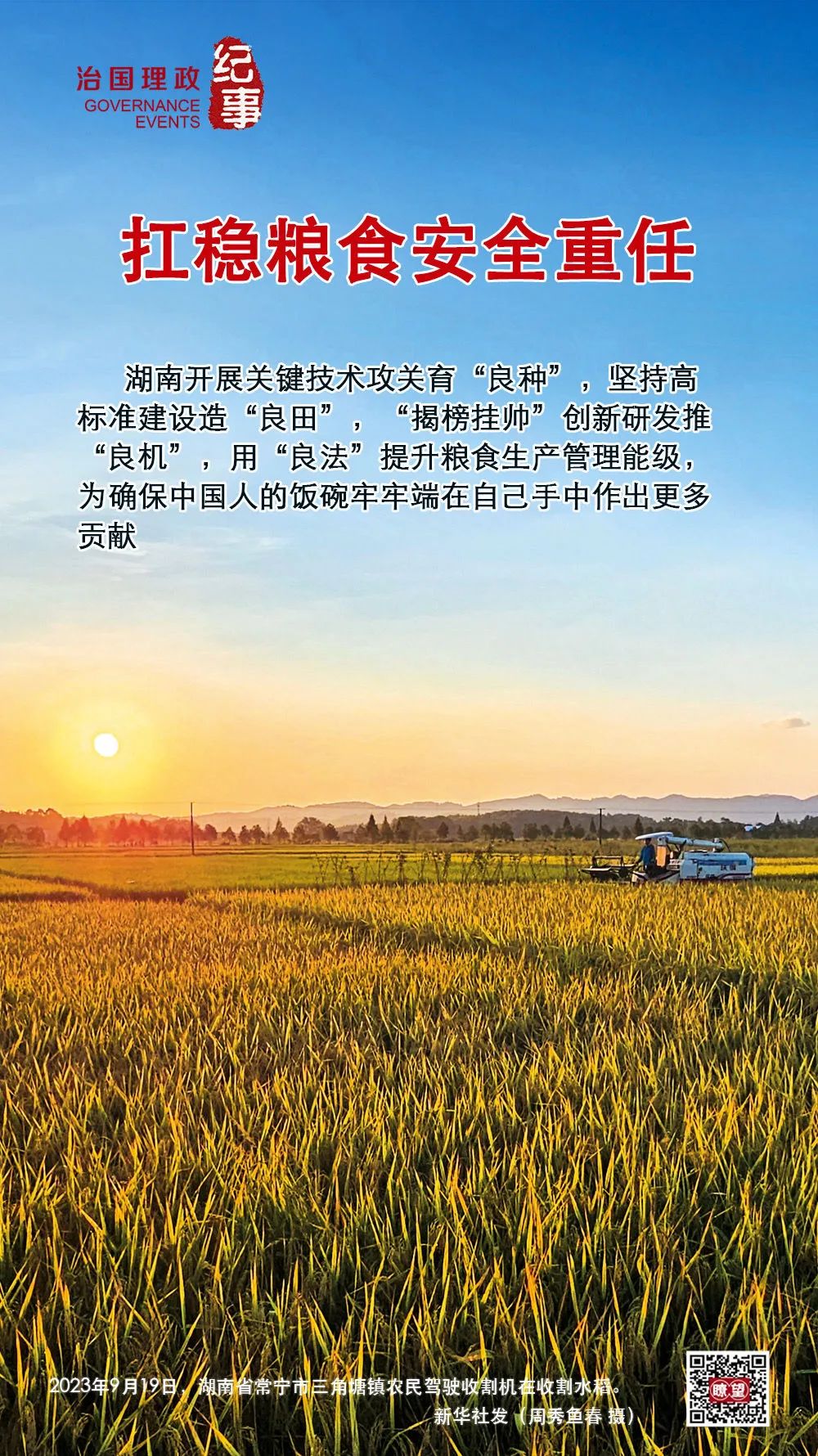

◇2020年9月,习近平总书记在湖南考察时指出,要坚持农业农村优先发展,推动实施乡村振兴战略。要扛稳粮食安全的重任,稳步提升粮食产能,全面压实耕地保护责任,推进高标准农田建设,坚决遏制各类违法乱占耕地行为。 ◇2023年、2024年两年,农业农村部用于支持湖南水稻集中育秧的资金共计10.9亿元,占全国水稻集中育秧专项资金的四成以上。 ◇湖南省委、省政府将粮食生产作为工作重中之重,陆续出台系列重磅政策举措,开展关键技术攻关育“良种”,坚持高标准建设造“良田”,“揭榜挂帅”创新研发推“良机”,用“良法”提升粮食生产管理能级。 ◇“扛起粮食安全重任,湖南的担当不局限于一地一域。在创新耐盐碱品种的过程中,境内几乎没有盐碱地的湖南,充分发挥了雄厚的科研优势服务全国。” ◇“专家种出高产田不算数,只有农民种出来才算数。把试验放到农民的生产田里,不仅能让种业科研工作者的研究更符合生产实际,也能筛选出真正的好种子。” ◇2023年和2024年,湖南共完成亩投资超3000元的“投贷联动”高标准农田200多万亩,累计撬动社会资本投入超30亿元。 ◇数据显示,湖南农机装备产业产值占全国的10%,规模以上农机企业超152家。2023年,湖南水稻和油菜的综合机械化率分别达83.89%和69.02%。 ◇目前,湖南聚焦农机领域已建设1个国家企业技术中心和3个国家工业设计中心,支持7家农机企业建设智能化“黑灯工厂”和标杆车间。 ◇天灾面前,湖南最终取得“灾年丰收”,这要归功于注重用良法提高粮食生产管理效能。 文 |《瞭望》新闻周刊记者 “湖广熟,天下足”。一句耳熟能详的民谚,寄托着中国人对粮安天下的美好希冀。 湖南省耕地面积仅占全国约2.8%,却产出了全国13%的稻谷,水稻产量和面积多年位居全国第一。在2023年首次实施的全国粮食安全与耕地保护考核中,湖南排名全国第一。 “我国有14亿多人口,粮食安全必须靠我们自己保证,中国人的饭碗应该主要装中国粮。”习近平总书记对粮食安全问题念兹在兹,心怀牵挂。 2020年9月,习近平总书记在湖南考察时指出,要坚持农业农村优先发展,推动实施乡村振兴战略。要扛稳粮食安全的重任,稳步提升粮食产能,全面压实耕地保护责任,推进高标准农田建设,坚决遏制各类违法乱占耕地行为。 2024年3月,习近平总书记在湖南考察时指出,湖南要扛起维护国家粮食安全的重任,抓住种子和耕地两个要害,加快种业、农机关键核心技术攻关。 确保粮食安全,相关部门鼎力支持。2021年,农业农村部、工业和信息化部分别与湖南省签署框架协议,共同打造种业创新高地和智慧智能农机产业链发展高地。2023年、2024年两年,农业农村部用于支持湖南水稻集中育秧的资金共计10.9亿元,占全国水稻集中育秧专项资金的四成以上。 《湖南省种业振兴行动实施方案》《湖南省智能农机产业“十四五”发展规划》《关于全面推行田长制严格耕地保护的意见》……湖南省委、省政府将粮食生产作为工作重中之重,陆续出台系列重磅政策举措,开展关键技术攻关育“良种”,坚持高标准建设造“良田”,“揭榜挂帅”创新研发推“良机”,用“良法”提升粮食生产管理能级。 湖南省委书记沈晓明表示,湖南坚决扛牢维护国家粮食安全重任,全面落实粮食安全党政同责,加强良田良种、良机良法配套,为确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中作出更多贡献。 ▲在湖南杂交水稻研究中心,工作人员通过荧光法进行 水稻样本分析(2024 年 11 月 25 日摄) 陈思汗摄 / 本刊 ▲长沙岳麓山种业创新中心展示 的稻种样本(2024 年 11 月 23 日摄) 陈思汗摄 / 本刊 育“良种” 种子是农业的“芯片”。近年来,湖南大力实施种业振兴行动,对标国家实验室标准建设岳麓山实验室,打造种业创新国家战略科技力量;围绕低镉水稻、耐盐碱水稻、超级杂交稻等核心技术开展攻关,全省水稻良种覆盖率达99.5%。 组织“大兵团作战”,破解“镉米”之忧。水稻镉污染是一个世界性难题。湖南省农业农村厅牵头,在全国范围内组织整合多方力量开展集中攻关。“集合全国农业科研资源,齐心协力锚定‘低镉水稻品种选育’这个目标开展攻关,力度之大,前所未有。”攻关首席科学家、中国工程院院士、湖南省农业科学院党委书记柏连阳告诉记者。 为实现攻关目标,湖南向全国各地科研单位、农业农村部门发出稻种征集请求,共汇集3万多个表型和基因型不同的品种。“有一段时间,湖南省农业科学院科研楼实验室的地上、桌子上、柜子顶上,堆满了贴着标记、装满稻谷样本的麻袋。”柏连阳说。 依靠兵分多路的攻关策略、齐心合力的精诚协作,“大兵团作战”最终取得胜利。在武汉大学提供的样本中,团队找到了关于缺失镉吸收主效基因的唯一一份材料;在安徽省农科院、中国科学院近代物理研究所的全力支持下,团队通过“重离子诱变”方式培育出低镉水稻品种“臻两优8612”。 2023年,“臻两优8612”在湖南52个县市区种植107万亩,示范效果远超预期;同一年,团队培育的“西子3号”成为我国首个通过国家农作物品种审定的低镉水稻品种。这两个品种的镉含量,均显著低于国家标准限量值。 “这标志着经过连续多年的攻关,困扰我国粮食生产多年的镉污染问题基本得到解决。”柏连阳介绍。 创新耐盐碱品种,再造亿亩良田。我国西北、东北和东南沿海地区,分布着数亿亩不同类型的盐碱地。袁隆平院士曾说,希望能在其中“再造亿亩良田”。 “扛起粮食安全重任,湖南的担当不局限于一地一域。在创新耐盐碱品种的过程中,境内几乎没有盐碱地的湖南,充分发挥了雄厚的科研优势服务全国。”柏连阳说。 2021年3月,科技部批复由湖南杂交水稻研究中心牵头,联合湖南、广东、山东、新疆、江苏、海南和黑龙江7省(自治区)11家耐盐碱水稻研究优势单位,建设国家耐盐碱水稻技术创新中心(以下简称“创新中心”)。 创新中心主任唐文帮介绍,中心总部设在三亚,在长沙、海口和青岛设立三个专业研究中心。其中,在长沙设立种业研究中心,目的是发挥湖南种业领域技术、人才和企业相对集中的优势。2023年,创新中心在全国建设示范基地21个,覆盖全国主要盐碱地类型,为盐碱地水稻种植提供综合方案。 目前,创新中心已在全国完成超200万亩耐盐碱水稻种植。2024年11月22日,深圳市深汕特别合作区鹅埠街道新园村,“箐两优3261”在含盐量3‰的盐渍地中取得亩产超400公斤的成绩。 “力争到2030年,培育出10~15个适合不同盐碱地生态区种植的有重大应用价值的耐盐碱水稻新品种,在全国累计推广面积达1亿亩,亩产300公斤以上。”唐文帮说。 “把论文写在大地上”,让实践检验好种子。“三分地养活一个人”,这是袁隆平院士生前提出并设计具体实施路线的攻关计划。“三分地养活一个人”粮食高产绿色优质科技创新工程,也被简称为“三一工程”。 “循着袁隆平院士的科研足迹,我们通过实施‘三一工程’培育了一批优良水稻新品种。”湖南杂交水稻研究中心党委书记许靖波介绍,“爽两优138”等26个组合通过国家审定,“柒两优785”等17个组合通过省级审定,其中增产幅度5%以上的品种占48.8%,三级以上优质品种占55.8%。“Y两优305”被农业农村部认定为超级稻品种。 2023年,湖南共有33个县市区参与“三一工程”示范,粮食周年亩产达到1200公斤的示范点比例,由2018年的37.5%提高到2023年的96.69%。 值得注意的是,这些成果都是在生产田里“种”出来的——所有示范点培育的品种,均由当地农民负责田间的实际种植、管理和收割。 永州市江永县潇浦镇团结村种粮大户唐朝钦告诉记者,每一季种植环节,科研人员都会深入田间地头,认真听取农户反馈意见。“我最初参与的时候,只种植了28亩。2024年,种植面积已超过200亩。”唐朝钦说。 “专家种出高产田不算数,只有农民种出来才算数。把试验放到农民的生产田里,不仅能让种业科研工作者的研究更符合生产实际,也能筛选出真正的好种子。”柏连阳说,“这就是‘把论文写在大地上’的关键所在。” 造“良田” 把耕地变良田,向良田要产量。湖南着力解决钱从哪里来、良田如何造、造了如何用等问题,扎实推进高标准农田建设。截至2023年底,湖南全省已累计建设高标准农田4250万亩。 “投贷联动”注入建田资金活水。2022年,湖南省在全国率先出台《全省高标准农田建设投贷联动等投融资创新实施意见》,正式启动高标准农田建设投贷联动等投融资创新试点,构建财政投入、主体自筹和金融资本参与的多元化投入机制。 2023年和2024年,湖南共完成亩投资超3000元的“投贷联动”高标准农田200多万亩,累计撬动社会资本投入超30亿元。 “哪几块地合在一起、机耕道沟渠怎么布局、进水口和出水口放在哪里,这些问题的解决方案,都充分征求了我们和村民的意见。”益阳市赫山区中塘村种粮大户俞聪说,由于种粮主体参与度和投资标准大幅提高,“投贷联动”模式建出了更符合农户实际需求的高标准农田。农户们不仅每亩每年至少可节约240元成本,还因为能大面积种植统一品种而增添了承接大额订单的底气。 作为产粮大县,湖南湘乡市坚持市场化导向,引进一批经营主体,推行“统分结合”管理模式,通过种粮大户带动致富能手、产业大户流转土地,项目区耕地流转率达70%以上。目前,全市“投贷联动”试点共带动金融和社会资本投入8900万元,亩均投资强度由1600元提高到4000元以上,建成后每亩增收206元。 “小田变大田”促耕地提档升级。千百年来,相比北方辽阔的平原,丘陵起伏、田块分割一直是制约南方农业规模化、现代化发展的障碍。为打破这个先天劣势,湖南以县域为单位,探索出多种符合实际的“小田变大田”模式。 在岳阳汨罗市白水镇毛岭村,种粮大户许海良的1175亩耕地“小田变大田”改造刚刚竣工。 “以前,到处都是面积只有两三分大的田块。如今,面积最小的一块田都有5亩了。”许海良高兴地说,“小改大”之后田埂减少了,不仅多出了约5%的种植面积,而且农机作业成本降低了20%、效率提升了50%。 在汨罗市,“小田变大田”改造遵循“谁种谁改谁管理”原则。村集体与农户签订协议,将田块进行整村流转,而后实行统筹规划,由汨罗市农村产权交易中心将流转耕地挂网,拍卖给经营主体。经营主体根据自身需求和实际情况,对土地进行改造、负责后期管理维护。 “这样就能解决‘边角田’‘插花田’问题,最大限度提高田块使用率和农业生产效率。”汨罗市农业农村局副局长曹万齐介绍,目前全市“小田变大田”改造面积为29.41万亩。到2027年,将实现全市55.5万亩永久基本农田“小改大”“全覆盖”。 “良田粮用”确保专田专用。湖南省财政连续三年每年安排1000万元管护资金,引导市县财政建立管护资金投入保障机制,对高标准农田建后管护给予适当补助。从2024年开始,允许县市区按照不超过年度中央和省级财政资金总额1.5%的比例,从省级财政资金中据实列支建后管护经费,解决了管护资金来源问题。 全国综合实力百强县排名第五的长沙县,是一个工业强县,而“工业强县稻花香”更成为这里的一道独特风景。长沙县紧紧抓住耕地这个要害,将粮食播种面积常年稳定在110万亩以上,真正实现“良田粮用”。 走进位于长沙县路口镇的隆平稻作公园,优美的田园风光和科学的设计布局令人眼前一亮。路口镇副镇长严灿说,这是当地探索由新型主体“托管”维护高标准农田的成果。 “我们管护的总面积超过5000亩,其中公园面积1022亩。”长沙哲农农业科技有限公司法人代表李晓媚介绍,公司与中国种子协会、中国水稻研究所等科研单位合作,引入89家种子企业打造科研基地,每年承担数十个水稻品种的试验和展示工作。 “2021年,我们这里的种粮大户不到20户,2024年已增加到49户。”严灿说,“托管模式”起到了较强的“良田粮用”示范作用。 湖南省农业农村厅党组书记、厅长王建球说,湖南深入落实新一轮千亿斤粮食产能提升行动,突出抓好高标准农田建设和优良水稻品种培育推广,大力推进粮食生产设施化、机械化和服务社会化,不断巩固提升粮食产能。 ▲湖南省娄底市双峰县湖南湘源金穗智能装备有限公司工人在组装小型收割机(2024 年 9 月 11 日摄)陈思汗摄 / 本刊 推“良机” 2024年10月,娄底市双峰县青树坪镇,田间地头洋溢着丰收的喜悦。机械轰鸣声中,“80后”种粮大户欧阳巧驾驶小型收割机快速穿梭,金黄的稻谷被源源不断地收集起来。“这样的小农机轻巧灵活,我们发展规模化种植信心十足。”她说。 近年来,湖南加快农机装备创新研发,重点攻关丘陵山区农机关键技术,打造智慧智能农机产业链发展高地。数据显示,湖南农机装备产业产值占全国的10%,规模以上农机企业超152家。2023年,湖南水稻和油菜的综合机械化率分别达83.89%和69.02%。从洞庭沃野到罗霄深处,“湘字号”农机奋力耕耘,推动全省农业机械化水平迈上新台阶,为粮食生产提供坚实保障。 小农机托稳丘陵山区“基本盘”。湖南近70%面积的土地是丘陵山区,“七山一水两分田”是真实写照。放眼全国,以湖南为代表的南方粮食主产区,一些地方存在田块分散细碎、高低不平问题,还有不少“巴掌田”“斗笠丘”,普通农机下田难、作业难,曾被认为是农业机械化的“洼地”。 补短板,要靠实打实的硬科技。湖南省农业农村厅农业机械化管理处处长谭华坤介绍,湖南制定《湖南省农机装备与技术短板清单及需求目录》,明确以丘陵山区农机为重点的28个研发方向,努力让小田块、小农户都能用上高效便捷、性能一流的小型农机。 关键技术加速突破。“丘陵山地适用高效智能农机装备研发”入选湖南省2023年十大技术攻关项目,针对南方丘陵山地适用农机装备少、复杂地形地貌下动力性与机动性差、智能化程度低的“卡脖子”技术问题,高性能农机通用动力底盘、智能导航避障、作业机具适配性的技术攻关及装备创新屡获突破。 细分领域多点开花。在“中国农业机械之乡”双峰,湖南农友机械集团有限公司研发的小型自走式旋耕机,以底盘高、抓地性好赢得种粮农户认可。在郴州市,湖南农夫机电有限公司基于自主研发的变速箱和底盘,推出履带式拖拉机系列产品,国内市场细分领域占有率超过60%。在益阳富佳科技有限公司,履带式运输平台、关节臂机械手等产品加速下线…… 目前,湖南已成功自主研发出针对丘陵山区的水稻有序抛秧机、大豆玉米联合播种机、油茶采收机、红薯收获机等21款整机装备。 抓住机遇研发智慧农机。中联智慧产业城的先进农机展示区里,国产最大喂入量TF220大型智能谷物联合收获机、国内首台动力换挡大马力拖拉机、全球首创水稻有序抛秧机等“硬核”产品集中亮相,吸引不少国内外采购商驻足了解。 “我们把工程机械领域应用成熟的新能源、新数字、人工智能技术应用到农机装备研发之中,推动智慧农机装备提档升级,打造中国农机‘耕耘’全球的实力。”中联重科副总裁卢青说。 智能化、智慧化,是农业机械的重点攻关方向,湖南积极布局重要平台、发布产业规划,农机“智造”水平显著提升。2023年,湖南印发支持农机产业链建设措施,进一步引导工程机械、轨道交通、航空航天、电子信息等优势行业骨干企业进入农机制造领域。 目前,湖南聚焦农机领域已建设1个国家企业技术中心和3个国家工业设计中心,支持7家农机企业建设智能化“黑灯工厂”和标杆车间。“湘字号”农机出口至30多个国家和地区,拥抱全球市场。 创新服务让农机加速驶向田间。农业合作社是农机应用最重要的主体。湖南创新开展“十代服务”,提升农业合作社在粮食生产中的活力。截至2024年春耕,湖南省农机合作社总数达6200家,90%以上开展了机械化作业相关服务。 “‘十代服务’即代育秧、代翻耕、代插秧、代管理、代防治等全链条社会化服务,几乎每一个环节都有农业机械的应用。”长沙县明畅农机专业合作社负责人王稳根说,通过这种方式,合作社服务的水稻面积超过7万亩,预计两年后将覆盖20万亩。 郴州市安仁县全力推动农业机械化发展,引导生平米业等服务组织成立农业社会化服务联盟体,发展“菜单式”半托管、服务全托管、“保姆式”全托管三种服务模式,解决小农户种粮缺机具、缺劳力问题,促进小农户与现代农业发展有机衔接。 与此同时,湖南持续加大企业造机和农户购机补贴财政支持,2021年以来,已投入31亿元助力种粮农户得实惠。“我们正积极开展农机购置与应用补贴试点,推动补贴由购置环节向应用环节拓展,探索‘优机优补’合理路径。”湖南省农业农村厅副厅长龚昕介绍。 “湖南坚持以科技创新引领农业机械化高质量发展,采用‘揭榜挂帅’等机制,全力以赴攻克农机关键技术,大力推进农业机械化、智能化。”湖南省科学技术厅党组书记李志坚说。 用“良法” 2024年7月5日,岳阳市华容县团洲乡团洲垸洞庭湖一线堤防决口,垸内受淹面积约47平方公里,数万亩农田被洪水浸泡十多天,早稻颗粒无收,秋粮插播无法进行。 “没想到,晚稻获得了亩均超800斤的丰收。这是实实在在的‘洪口抢粮’!”团洲乡农业综合服务中心主任邓益宏回忆,洪水退去后的第一时间,湖南省农业农村厅等多家单位派出的工作组就赶到了团洲垸,与基层农技人员一起查苗情、看虫情、制定救灾方案,成功为当地3000多亩稻田“抢回”了270万斤粮食。 2024年,湖南多地遭遇极端自然灾害:年初,大范围雨雪冰冻天气席卷全省;7月,湘潭县涓水决口,平江县超20万亩农田被淹,全省水稻生产第一县桃源县降雨突破极值……天灾面前,湖南最终取得“灾年丰收”,这要归功于注重用良法提高粮食生产管理效能。 良法育秧,夯实丰收根基。在湖南,有“秧好一半禾”的说法——秧苗育得好,就为丰收打好了基础。2024年春耕前,湖南依托2023年实施的集中育秧设施建设行动,在全省范围内建设了约3800个育秧大棚,提升水稻秧苗抗灾能力。 “年初的低温天气,是我种粮17年来经历过最严重的一次。多亏了有这些大棚。”汨罗市科龙水稻专业合作社理事长向铁青介绍,在省市两级农业部门指导下,他的3.6万平方米育秧大棚赶在大雪降临前及时竣工,为周边2万多亩水稻开展集中育秧,确保春耕顺利推进。 向铁青说,过去,农民习惯把种子直接撒进田里,这种“直播”方式可能让秧苗在遭遇极端天气时出现烂秧情况,导致水稻减产。随着集中育秧的推广和现代化育秧大棚的普及,这种局面得到很大改善。 良法抗灾,应对极端气候。近年来,湖南多个传统产粮区县常态化建立了每支规模达数十人的农业防灾减灾工作组。其中,既有基层农业干部和乡镇农技人员,也有农业现代化社会服务组织、科研院所专家。平时,他们送技下乡普及良法;灾时,他们迅速响应指导农户。 2024年7月1日,岳阳市平江县遭遇特大暴雨。7月2日,由省、市、县三级农业部门组成的工作组就进驻平江县各乡镇开展救灾指导。 “工作组有50多名成员。那段时间,我们两人一组每天跑十多个农户,到田里手把手教大家抗灾救灾。”平江县农业农村局种植业股股长张弓回忆,工作组成员白天指导救灾,晚上碰头“会诊”,最后拿出的“补损方案”经历了十多次修改。其中,“早稻种子当晚稻种子用”的方法令他记忆尤为深刻。 “在正常年份,这样做会导致晚稻因生育期不足而减产,是不允许的。但当时农时已耽误了半个月,不这样做,3万多亩稻田将面临绝收。工作组立足抗灾减灾实际,反复论证后采用了这个方案,目的就是最大限度减少损失。”张弓说,最终,这个实事求是的好办法成功挽救了3600多万斤晚稻。 良法育人,塑造高技能农民。近年来,返乡种田趋势渐成,其中有不少“80后”“90后”年轻人。把这部分宝贵人才塑造成技术过硬的种粮稳产“新农人”,是湖南各产粮大县的工作重点。 常德市鼎城区有407名“新农人”。其中,种粮大户179人,市级以上农业龙头企业经营者10人,农民专业合作社和家庭农场等新型农业经营主体218人。当地为他们提供田间管理、农业政策、品牌建设、市场开拓等不同类型的农业技能定向培训和特色培训,一批优秀“新农人”涌现出来。 “年轻一代头脑灵活、学习能力强,是未来的种粮主力军,特别需要加强引导和指导。”柏连阳介绍,2023年,湖南省农业科学院在屈原管理区等地开展全域水稻单产提升行动,通过筛选一批高产优质绿色水稻品种和推动绿色高效生产技术应用来实现提高产量、降低成本和增加收入的目标。许多参与其中的“新农人”感到受益匪浅。 湖南省委副书记、省长毛伟明表示,湖南将深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,持续推进农业科技创新与推广应用,为保障粮食安全和全面推进乡村振兴作出新的更大贡献。 (记者:陈俊 谭剑 周勉 袁汝婷 谢奔)